岡田幸文の「聴無庵日乗」2019

*2018年の「聴無庵日乗」は、こちらに移動しました。

聴無庵日乗61(2019.8.18)

散歩途中のマツバギク

……「ぼくは田村君のような詩には、我慢ができない」……「言葉の遊戯そのものだ」……「まるで「人生」というものがない。感情の深い洞察力も喚起力も、まるっきり見あたらないではないか」……「ぼくは人間の魂の感じられないような詩を断乎として排すものであります」……

これは、田村隆一によれば、ルナ・クラブのパーティーの席上で、三好豊一郎が田村隆一の詩について発言したことばであるという(一九四八年前後のことだろうか)。こういう「現代詩」批判のことばはいまやめずらしいものではなく、やや定型化された観もなくはないが、もちろん、三好豊一郎のそれが「定型」ではないことは、三好の詩作品がよく語っている。

——木食仏とはなんだろう

肉体をもってあがなった精神の裸形であるのか

精神をもってあがなった肉体の意味であるのか

(三好豊一郎「月山」より)

生きるとは、つまり、いかに生きるべきか、ということに尽きる。二〇一九年の夏が教えてくれたのは、つまり、そういうことだった。

聴無庵日乗60(2019.7.20)

木槿

最近はFENをずっとかけっぱなしにしていることがよくある。ジュークボックスを聴いているような気分になるからだろうか。

ところで、いま惹かれるのは、次のような文章である。

「詩は確かに熱烈に求められているのだが、果たして求められるように書かれているか。その証拠に再三くりかえして読み、また常住愛読する現代詩集を私は見出していないし、私自身書きながら甚だおぼつかないのである。二十代には常住くりかえして読みあきない詩集もあったが、今ではそんな事もなくなった。

詩は青春のものである、と関根弘は言ったが、読む方にとっても作者の側においても、青年期の感受性が発見したものは、貴重であり、三十才を過ぎれば鈍化が目立ってくるのは、自分の経験に照らしてもあきらかだ。

しかし、そうとばかりもいえないし、そうであってほしくないという希望が、私を詩に執着させているのである」

あえて長い引用をしたのは、ここではすべて(この三文字に傍点)が語られていると思ったからである。この文章は、1968年、当時48歳の三好豊一郎によって書かれたものであるが、いま詩を生きようとしている僕には沁みるものがある。こいう文章を読むと、云うことはなにもなくなり、ただ詩人の書いた詩を読むしかない。三好豊一郎の詩の世界は果てがない。一、二篇の引用で語ることはとてもできない。だが、いまは「私を詩に執着させている」ものが、次の詩を招喚する。

壁 三好豊一郎

壁——独り居の夜毎の伴侶

壁の表に僕は過ぎ去ったさまざまの夢を托す

壁の表では奇妙な影が 伸びたり縮んだりして しばしかなしく

形を変える

壁は曇ったり晴れたりする

ある曇天の日の曠野の片隅を

小さな影がとぼとぼと歩いてくる

影はだんだんに大きくなる

(どうやら口もありそうだ それから眼も)

起きあがって 僕は彼の手を握る つめたい掌を

疲れた とかすかな声で彼が言う

入れ替って 僕は

壁の中へ這入ってゆく

聴無庵日乗59(2019.7.3)

トラの尾

「詩と批評」1967年12月号「現代詩年鑑」をぱらぱらと繰っていると、石原吉郎の「本郷肴町」があった。そのはじめの数行を引いてみる。

おれが好きだというだけの町で

おれが好きだという数だけ

熱にうるんだ灯がともっても

風に あてどは

もうないのだ

おれが好きだというだけでは

(以下略)

この詩をはじめて読んだのはいつのことだったか忘れてしまったが、初読時の強烈な印象はいまなお消えない。この「現代詩年鑑」に収録された百数十篇の作品の中でも、その孤の強度において群を抜いている。この詩の魅力を、例えば、「おれが好きだというだけ……」という衝迫的なルフランに拠って語るのも悪くはないが、この詩は読む者にそんな余裕を与えはしないというのが真実ではないだろうか。

ところで、この年鑑の巻末に「私の好きな場所」というアンケートが掲載されているが、ここでも石原吉郎の回答が目を惹く。これは全文を引いてみよう。

「私の好きな場所は到るところにあります。わけても好きな場所は、日比谷の日生ビルの入口のファッツィーニの「話をする人たち」という彫像の前です。心にわだかまりのある時は大ていそこに行って、しばらくの間我を忘れることにしています。彫像に見入ってべそをかきそうになることもあります」

このことばは、「本郷肴町」とコインの裏表の関係にあるような気がした。

おれが好きだというだけでは

片側かげりの電車も走れない

聴無庵日乗58(2019.6.1)

丹頂アリウム、擬宝珠、アヤメ

このところ、パソコンに向かう時間をよしとしなくなりつつあるようで、更新も途絶えがちとなっている。なにか理由があるというわけではない。まあ、しばらくはなるがままにまかせたいと思っている。

今日久しぶりに書く気になったのは、一週間ほど前にDVDで見たジム・ジャームッシュの『パターソン』という映画が、いまなお忘れがたい印象を残しているからだ。『パターソン』とは、アメリカ・ニュージャージー州の都市パターソンで、バスの運転手をしているパターソンの一週間を描いた映画だ。とくになにか事件が起こるというわけではなく、パターソンの平凡な日常が淡々と描かれている……といえば、そういう言い方もできる映画かもしれないが、デヴィッド・リンチの『ブルー・ヴェルヴェット』を一瞬想起させるシーンがないわけでもない。この映画がいまなお忘れがたい印象を残しているのは、そういう平凡な日常、つまり、毎朝、妻のつくった弁当をもって会社まで歩いてい

き、市バスを運転し、仕事を終えて帰ってきたら妻と語らい、飼い犬のブルドッグを散歩させ、バーで一杯のビールを飲むという暮らしを繰り返す日常を描いているからではない。もちろん、そのような日常が見る者に与える鮮烈な印象は、この映画の大きな魅力ではあるけれども、僕が惹かれる理由はただそこにあるのではない。

パターソンはそのような平凡な日常を繰り返しながら、一方で、毎日、朝起きたとき、あるいは仕事の昼休みに、人知れず、ノートに詩を書いているのだ。

その詩は、妻であるローラに捧げられる愛の詩であるのだが、パターソンがノートに書く詩のフレーズを読んでいるうちに、見る者は、不思議な時間の世界にいざなわれている自分に気がつくのである。つまり、この映画には三つの時間が重層して流れているようだ。ひとつは、パターソンが書いている詩の時間。もうひとつは、ウィリアム・カーロス・ウィリアムズの長詩「パターソン」の時間。そしてもうひとつは、この映画を統べるように流れているジム・ジャームッシュの詩の時間。この三つの時間を味わっていると、詩とはなんだろう?という問いが、いま生まれたばかりの問いであるかのようにして、立ちあがってくる。「事物を離れて観念はない」とは、ウィリアム・カーロス・ウィリアムズのことばであるが、バス運転手であるパターソンのlifeを描くことを通して、ジム・ジャームッシュは詩のなんたるかを語りかけてくる。

聴無庵日乗57(2019.5.6)

芍薬

芍薬という花がある。俗に、「立てば芍薬、坐れば牡丹、歩く姿は百合の花」という都々逸があるように、その美しさはみごとなものだが、芍薬のほんとうの魅力は、まだ花の咲かない、蕾にあるのではないだろうか。あらゆる可能性を秘めている、そのことをことばにすることなく、その静謐にして凜としたたたずまいは、生きていることのなんたるかを無言のうちに教えてくれるようである。ちなみに、茶室では、完全に開いている芍薬は使わないとのこと。蕾か、少しほころびかけているものを使うようだ。

生きていることの事態は生まれて以来まったく変わっていない。変わることをしない。変わらない。そういう、きわめてあたりまえのことに、ふと気がついたのは、芍薬の蕾を眺めていたときであった。事後にやってくる明晰を、芍薬の蕾は知っていたのであろうか。

聴無庵日乗56(2019.3.31)

赤芽柳、古代の石、柚子

「芸術新潮」4月号、追悼特集「梅原猛 人類への遺言」で、遺稿「人類の闇と光(仮題)」第一章を読んだ。これは先に出版された『人類哲学序説』をさらに発展させるものとして構想されたもののようだが、『人類哲学序説』を興味深く読んだ者としては、待望していたので、さっそく入手して読んだ。これからの人類に必要な思想は天台本覚論にあるとする梅原氏は、それを柱に据えて、西洋と東洋、そして古代から現代までの人類の思想史を渉猟し、その弁証法的綜合を意図したその壮大な構想は、なにものにも囚われない、梅原氏の強靭な思索と、時空を天翔る自由な想像力と、梅原氏本来の詩的直観とが一体となって実現されたもので、期待に違わぬ刺戟的なものであった。古今東西の思想史を語りつつ、「すべての民族、すべての人間にあてはまる」、つまり「人類」にあてはまる理論を創造しようとする哲学者・梅原猛の大きさを思い知らされる遺稿であった。梅原氏は、この論攷で人間について定義する。即ち、「人間は、戦争すなわち他の動物が決してしない同類の大量殺害をする動物である。」と。この遺稿「人類の闇と光」というタイトルを見たとき、梅原猛氏の最初の著作「闇のパトス」を思い出した。これは晦い論文で、いまだ読了していないのだが、もう一度挑戦したいと思う。

聴無庵日乗55(2019.3.21)

桜

春一番かと思われる強風が吹くなか、散歩に出かけると、近くの公園の桜も開花間近という様子であった。帰宅して、一足先に到来した桜を愛でながら酒を酌む。机上にあるのは、西脇順三郎の一篇、「哀」。「近代人の憂愁は/論理の豊満からくるのか/古代人の隔世遺伝である/断崖にぶらさがるたのしみが/毎夜来る残忍な夢の恐怖となるだけだ」

聴無庵日乗54(2019.3.4)

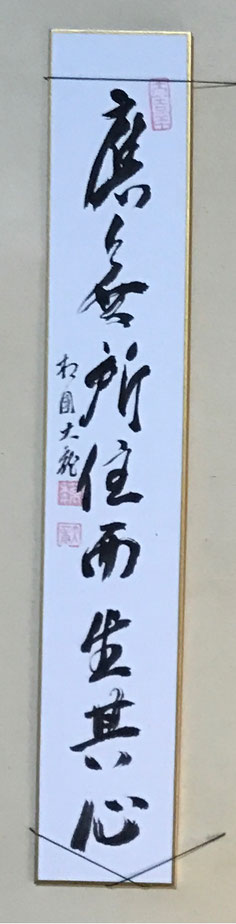

「応無所住而生其心」(有馬頼底書)

三月がきた。だが前回の日乗を書いて以来、時間はほとんど変わらないままであるようだ。具体的に云うならば、漱石の『門』の前に相変わらず立っている。漱石、いや宗助はなぜ、「禅寺へ留めてもらって、一週間か十日、ただ静かに頭を休めて見」たくなったのだろう。「悟という美名に欺かれて、彼の平生に似合わぬ冒険を試みようと企てた」のだろうか。「彼は直截に生活の葛藤を切り払うつもりで、かえって迂闊に山の中へ迷い込んだ愚物であった」のだろうか。そんなことをぼんやりと考えているうちに、三月を迎えてしまった。だが、よいこともある。有馬頼底師が書いた、「応無所住而生其心」(おうむしょじゅうにしょうごしん)という軸を入手した。書き下せば、「応(まさ)に住する所無くして、而(しか)も其の心を生ずべし。「住する所無くして」とは、とらわれないこと、とどまらないこと。そして「而も其の心を生ずべし」とは、そのとき無礙自在の心が働くという。僕の弱いところをずばりと衝いたこのことばと、これからは有馬頼底氏の書で向かい合うことになる。

*

最近、添田馨の『クリティカル=ライン』と大家正志編集発行の「space」144号の「編集雑記」を読んで、「詩の現在」について考えた。前者は、60年代から現在までの詩と詩論を俯瞰するもので、いま詩がどのような場所を生きているのか、教えられるところが多々あった。後者は、9冊の詩集についてていねいに論じているのだが(僕が読んでいるのは1冊だけで、あとははじめて読むものばかりであった)、読み終えて、いろいろな詩が書かれているのだなあと思わず嘆息した。そして、添田、大家ともに、「詩の現在」について論じているのだが、両者の現在が重なることはないところに、「詩の現在」を見る思いがした。つまり、いま詩の世界は「島宇宙化」している——というか、それぞれの「現在」があって、「詩」の「現在」というものはないような気がした。もとより、これは肯定することでも否定することでもない。そして、僕はまた有馬頼底師の「応無所住而生其心」という書と向かい合う。

聴無庵日乗53(2019.2.5)

白玉椿

あっというまに二月になってしまった。『図書』2月号をぱらぱらと繰っていると、「漱石の公案」と題された小川隆氏の文章が目にとまった。『門』にも書かれた、漱石の鎌倉・円覚寺での参禅体験から筆が起こされていたのだ。

「『まあ何から入っても同じであるが』と老師は宗助に向っていった。『父母未生以前本来の面目はなんだか、それを一つ考えて見たら善かろう』」

「父母未生以前本来の面目」。これは、これまで何度となく考えてきた公案だが、なかなか解くことができなかった。ところが今回、小川氏の文章を読んで、一気に霧が晴れた。小川氏曰く、「日本ではよく、己れはおろか、父母さえもが未だ生まれていない時、という語釈が見られるが、結論から言えば、これは父母からまだ自分が生まれていない時、の意である」と。「詳しい考証は省くが」とはいえ、円覚寺開山の無学祖元の語録『仏光録』を引きながらの小川氏の考証はたいへん有益で、霧が晴れていくようだった。だが、それだけではなかった。「父母未生以前本来の面目」が、「まだオギャーと飛び出さぬ前はどうか」の意であると了解したとき、長らくアタマを悩ませていた公案が解けたのである。もとより、「もっと、ぎろりとした所を持って来なければ駄目だ。その位な事は少し学問をしたものなら誰でもいえる」と老師から言われてしまう程度のものかもしれぬ。が、自分なりに解けて、ちょっと気分がいい。

*

「あるジャンルの音楽が、どうしていつしか終わってしまうのか、いまだによくわからない」。村上龍と同じように、僕もそう考えるときがある。例えば、シャンソンのレコード(CD)をかけるとき、とくにそう思う。むずかしいテーマだ。昔ほどではなくなったとはいえ、いまも毎日いろいろな音楽を聴いている。音楽が流れていないとだめなのだ。そんな日々のなか、いま一日一回は必ず聴いているのが、デューク・ピアソンのI’m a fool to want you.である。何回聴いても飽きない。これだけ繰り返しに堪えられる音楽(演奏)は、ほかにもあるだろう。例えば、ザ・ビートルズのファーストアルバム、あるいはベートーヴェンのピアノソナタ第30番、あるいは……と、いくらでも挙げることはできる。ただ、いついかなるときでもとなると、このデューク・ピアソンのI’m a fool to want you.に優るものはないような気がする。これから先、新しいジャンルの音楽が生まれるのかどうか、僕にはわからない。ただ、何回聴いても飽きない、繰り返しに堪えられる音楽(演奏)があるかぎり、僕は今日もレコード(CD)をかけるだろう。

聴無庵日乗52(2019.1.1)

千両と柚子

年の暮れに、松本亮氏の『金子光晴にあいたい』(聞き手 山本かずこ)を刊行した。松本さんは、2017年3月に亡くなられた。享年90。松本さんにお届けすることができなかったのは痛恨の極みである。

金子光晴という詩人は、いまどのように語られているのだろう。金子光晴について論じられた本は、思ったよりも少ない。まだきちんと論じられていないという印象がある。かつて(1961年のことだが)、「金子光晴の位置は今なお決定していない、といったら奇異な感じを人に与えるだろうか。」と書いたのは大岡信だが、事態はいまも変わっていないように思われる。金子光晴の位置づけがむずかしい理由のひとつに、その「離群性」を大岡信は挙げているが(「単独者性」といってもいいかもしれない)、なるほど、金子光晴を文学史のうえで語ろうとして、いくつかの座標軸を設定しても、金子光晴はどのスケールからもすぐにはみだしてしまう。

『新雑事秘辛』という本がある。これは金子光晴の解題によれば、「松本亮氏の問はれるままになにか知つたかぶりしてそれをテープにとり雑誌「あいなめ」に掲載したものに若干の補充をして出した」ものだが、これが実におもしろい……というか、なんというべきか……これは帯文を引用するのが手っ取り早い。即ち、「編集者は告白します。比類ない詩魂と人生の知恵にあふれた金子光晴氏の言葉を要約することは不可能です。この本を読んでいただく以外、この本の魅力をわかっていただける方法はありません」。冒頭に置かれた「中国の古代思想について」という章から、流れる水のように語りだされる金子光晴の口跡はあまり類例がないのではないだろうか。気心の知れた松本亮氏相手に、どのような問いにも、気軽に、闊達に応じる金子光晴から伝わってくるのは、なにものにもとらわれない自由の精神である。

『金子光晴にあいたい』において、金子光晴と四半世紀をともにした松本さんが語る金子光晴の話からは、これまで見えなかった〈真実〉の一端が垣間見えてくるようで、たいへん興味深く読むことができる。そして、松本亮氏が選んだ金子光晴の詩十篇が併せて収録されていることが、この本に奥行きを与えている。どの一篇も、ほかのだれにも書くことができない、金子光晴の詩である。「どぶ」や「六道」を読むとき、われわれは詩についてどこまで語ることができるのだろうか。「ともかくも人生のむかうに/ひろびろとしたものが拡がり、」という二行に始まり、「空の奥は、ふかい闇で、思想家たちは/そこには虚無しかないと考へつづけた。/なる程、この思想の根源は、漆でみがきあげられ、//僕らを映し出しはすれ、そこから始まる/存在が姿をみせないので/どれほど透徹してみせても、僕らは扇を/ひらくやうに、映された人間の処作をやるしかない。」という二連で閉じられる長詩「六道」は、何度読んでも飽きない。金子光晴の深さ、大きさを思い知らされる詩だ。

いま、詩はたくさん書かれているようだが、詩人は少なくなったという感慨を拭えない。昨年末、入沢康夫氏が亡くなられたが、入沢さんの詩/死があらためて教えてくれるのも、そういうことだ。金子光晴は、『マレー蘭印紀行』や『フランドル遊記』など、魅力的な散文を多く残しているが、いまは『詩人 金子光晴自伝』をあらためて読まなくてはと考えている。